Erfolgreiche Rezertifizierung MINT-EC

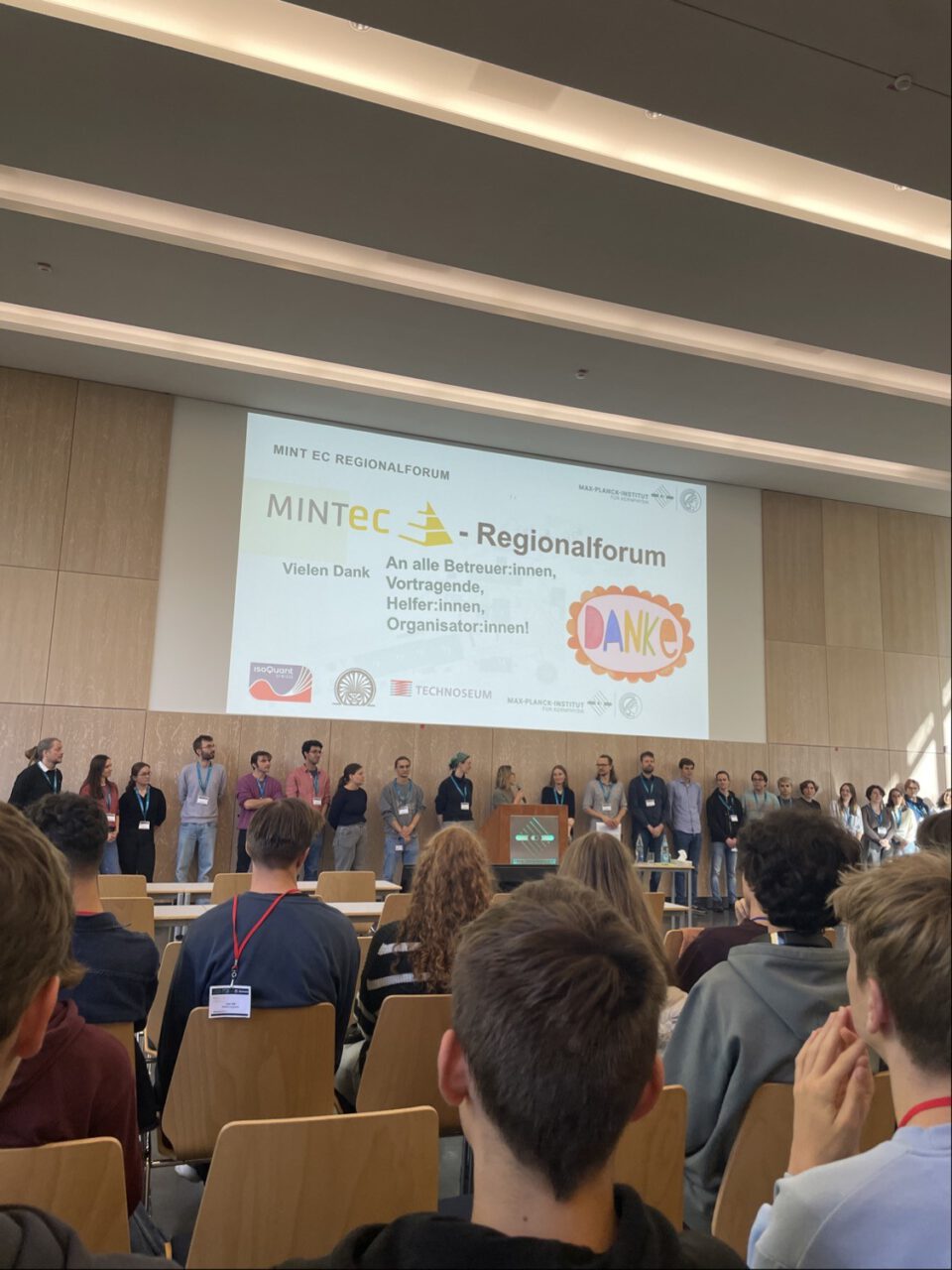

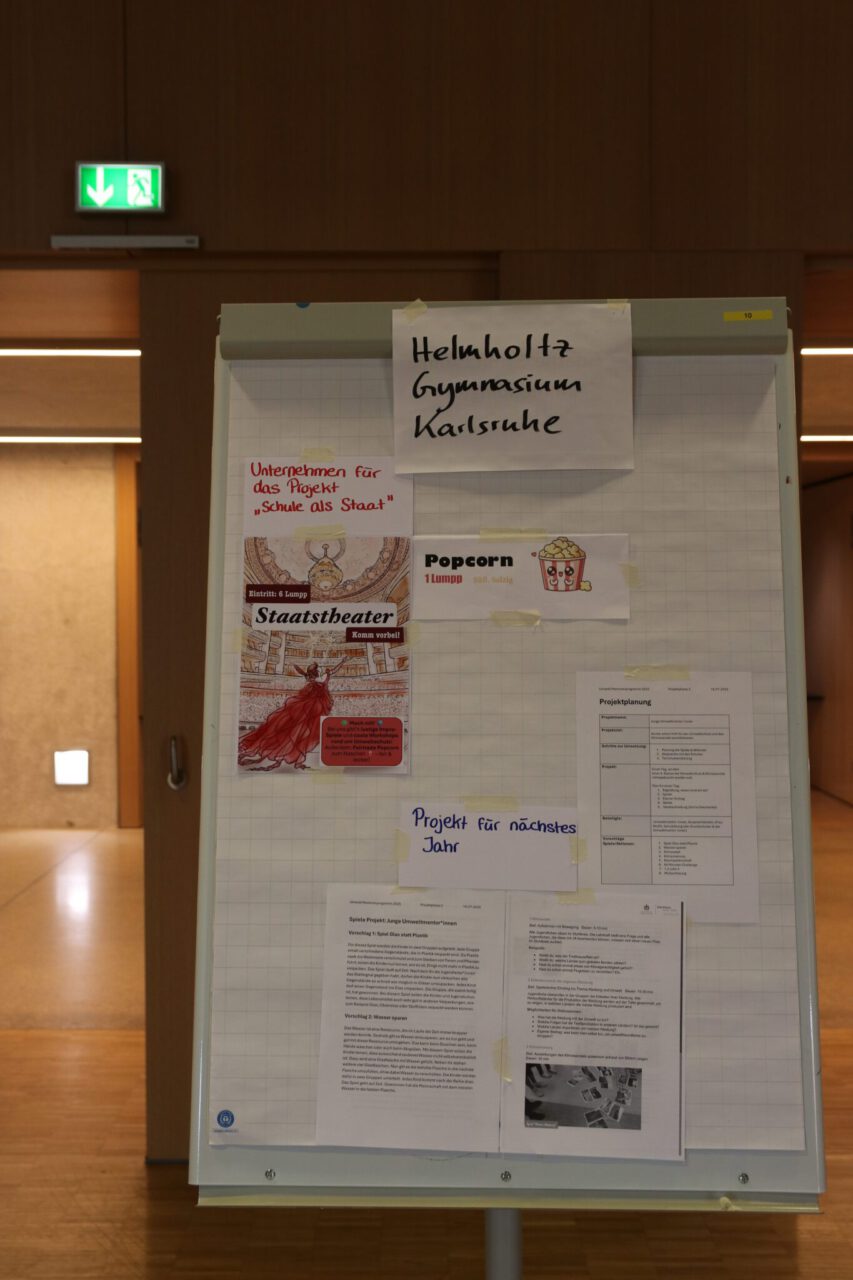

Wir freuen uns, dass das Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe die Rezertifizierung im nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC sehr erfolgreich bestanden hat. Seit 2013 ist unsere Schule Teil dieses bundesweiten Netzwerks und wurde nun erneut bis 2030 rezertifiziert. Das Helmholtz-Gymnasium gehört zu den 348 MINT-EC-Schulen deutschlandweit, die das Excellence-Label tragen dürfen. Diese Auszeichnung bestätigt unser großes Engagement für eine exzellente Förderung in Bereich der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Im Rahmen der Rezertifizierung wird intensiv geprüft, ob alle Voraussetzungen für diese hochwertige Auszeichnung weiterhin erfüllt sind. Dieser Prozess stellt hohe Anforderungen an die schulische Arbeit und umfasst unter anderem die Bereiche Unterrichtsqualität, Förderkonzepte, Wettbewerbsbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vernetzung innerhalb des MINT-EC-Netzwerks.

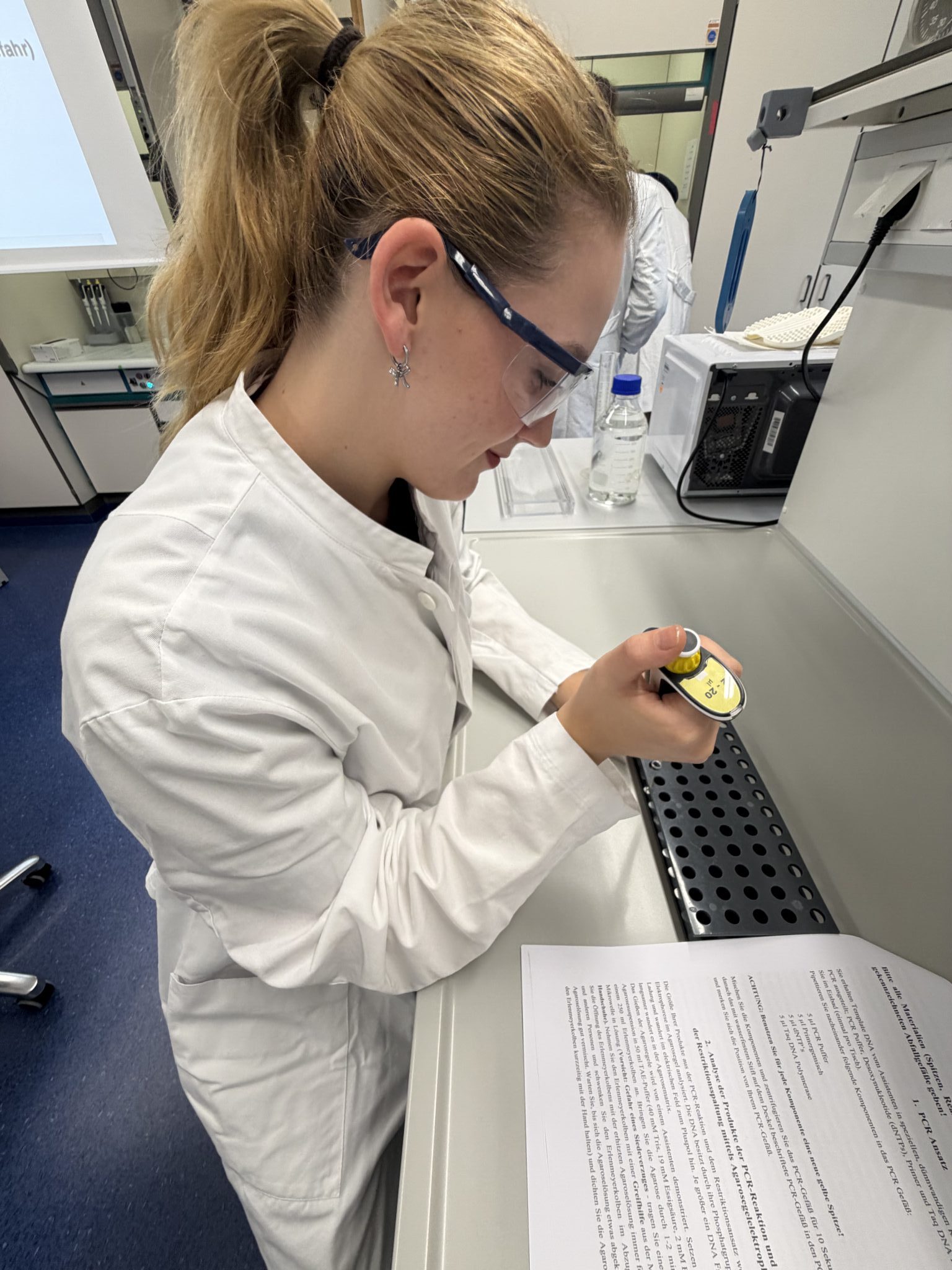

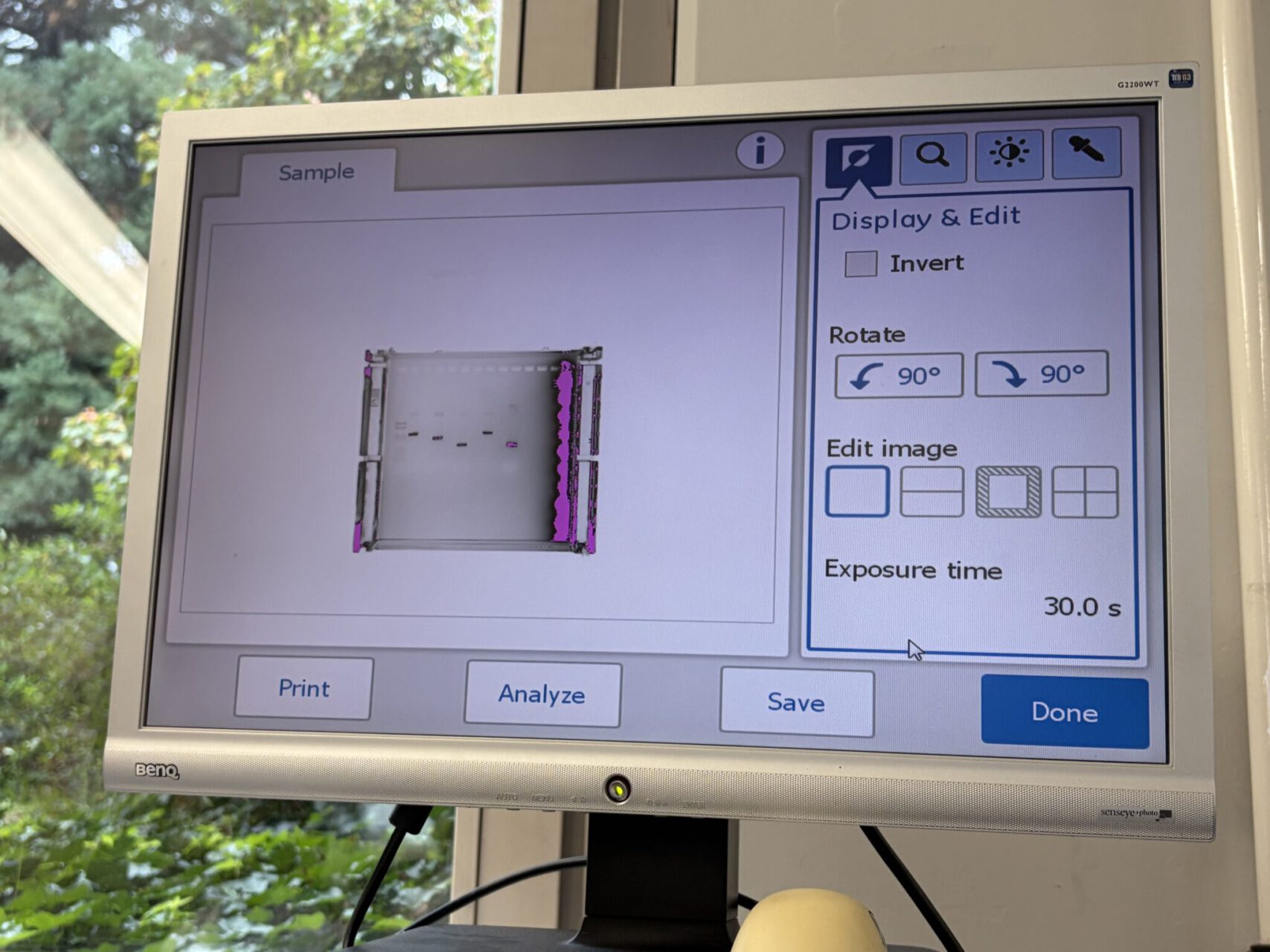

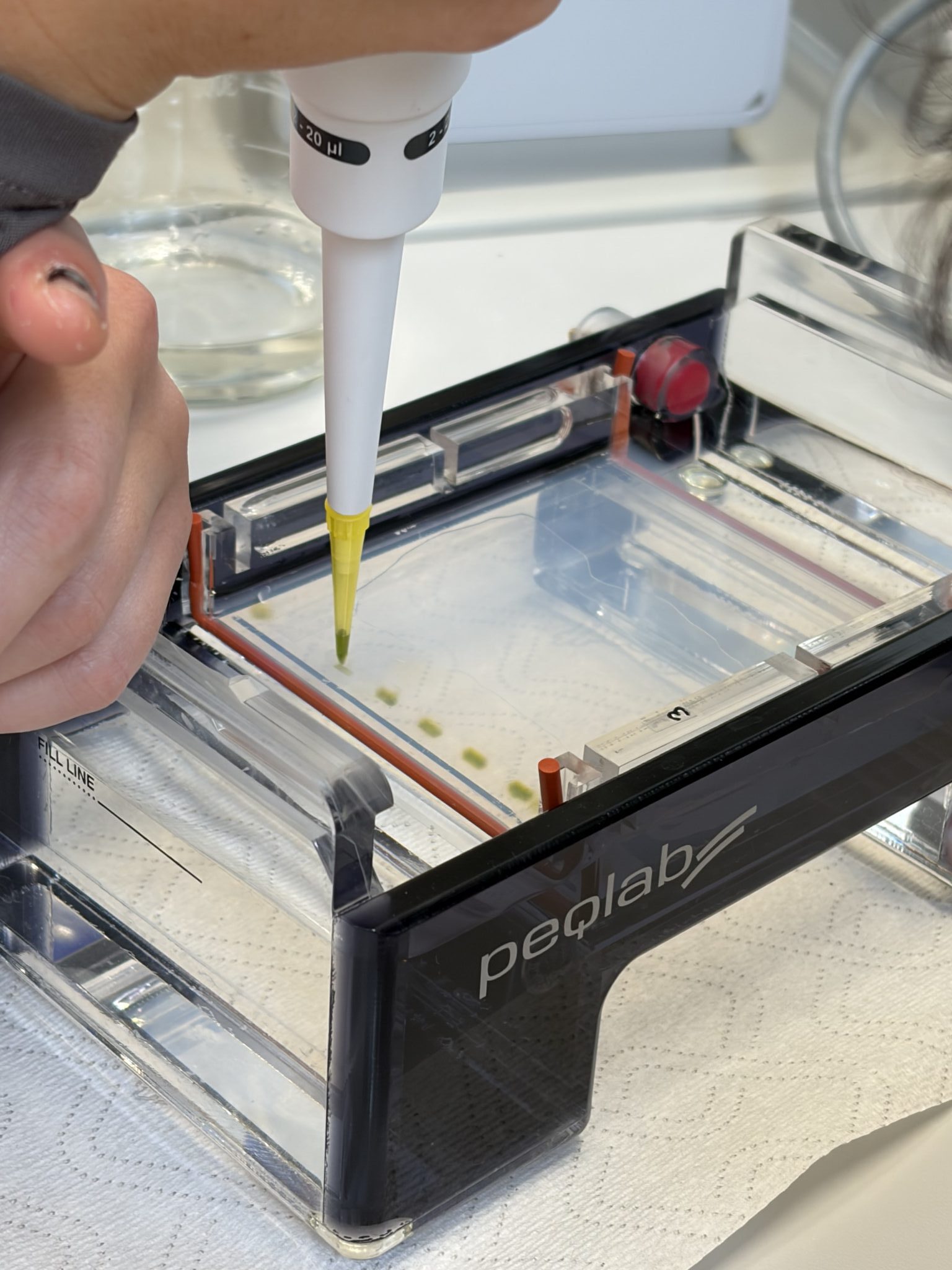

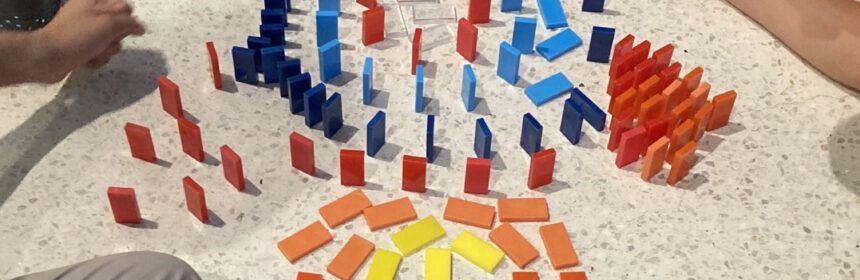

Im Rahmen der Begutachtung wurden insbesondere die Erprobung der Helmholtz-Science-Night sowie das innovative MINT-AG-Konzept der Helmholtz-Science-Street und die rege Teilnahme an MINT-Wettbewerben positiv hervorgehoben.

In der Bewertung des MINT-EC-Netzwerks heißt es weiter:

„Außerdem haben Sie auch die Spitzenförderung vorangebracht durch gezielte Teilnahmen an Wettbewerben. Besonders hervorzuheben ist hier Jugend forscht. Aber auch allen anderen Teilnehmer*innen gratulieren wir sehr herzlich, denn die Schüler*innen des Helmholtz-Gymnasiums nehmen an zahlreichen Wettbewerben im MINT-Bereich teil und erzielen Erfolge“.

Ein zentraler Bestandteil als MINT-EC Schule ist die Vergabe des MINT-EC-Zertifikats, das Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Abitur erwerben können. Es dokumentiert herausragende Leistungen im MINT-Bereich undgenießt auf Grund der guten Vergleichbarkeit über die Bundeländergrenzen hinweg und des hohen Niveaus großes Ansehen bei Hochschulen, Universitäten, Stiftungen und Unternehmen. Die Begutachtung hebt hervor, dass das Helmholtz-Gymnasium regelmäßig Zertifikate vergibt und sich aktiv an der Evaluation des MINT-EC-Zertifikats beteiligt.

In der Beurteilung des MINT-EC-Netzwerks heißt es außerdem:

„Das Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe zeigt in der Netzwerkarbeit ein sehr hohes Maß an Initiative mit allen Zielgruppen. Auch regional tauschen Sie sich regelmäßig und sehr erfolgreich mit anderen MINT-EC-Schulen aus und schaffen dadurch einen Mehrwert für alle Beteiligten. Das begrüßen wir sehr! Das Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe ist eine profilierte und außerordentlich engagierte Schule des MINT-EC-Netzwerks.“

Die erfolgreiche Rezertifizierung bestärkt uns in unserem eingeschlagenen Weg und motiviert uns, auch künftig eine exzellente und zukunftsorientierte MINT-Bildung anzubieten.

Weitere Informationen zu unserem MINT-Konzept und unseren MINT-EC-Aktivitäten finden Sie unter den Links zu unserer Homepage.

Dr. Doris Wolff

Abteilungsleiterin MINT