Bundesverfassungsgericht

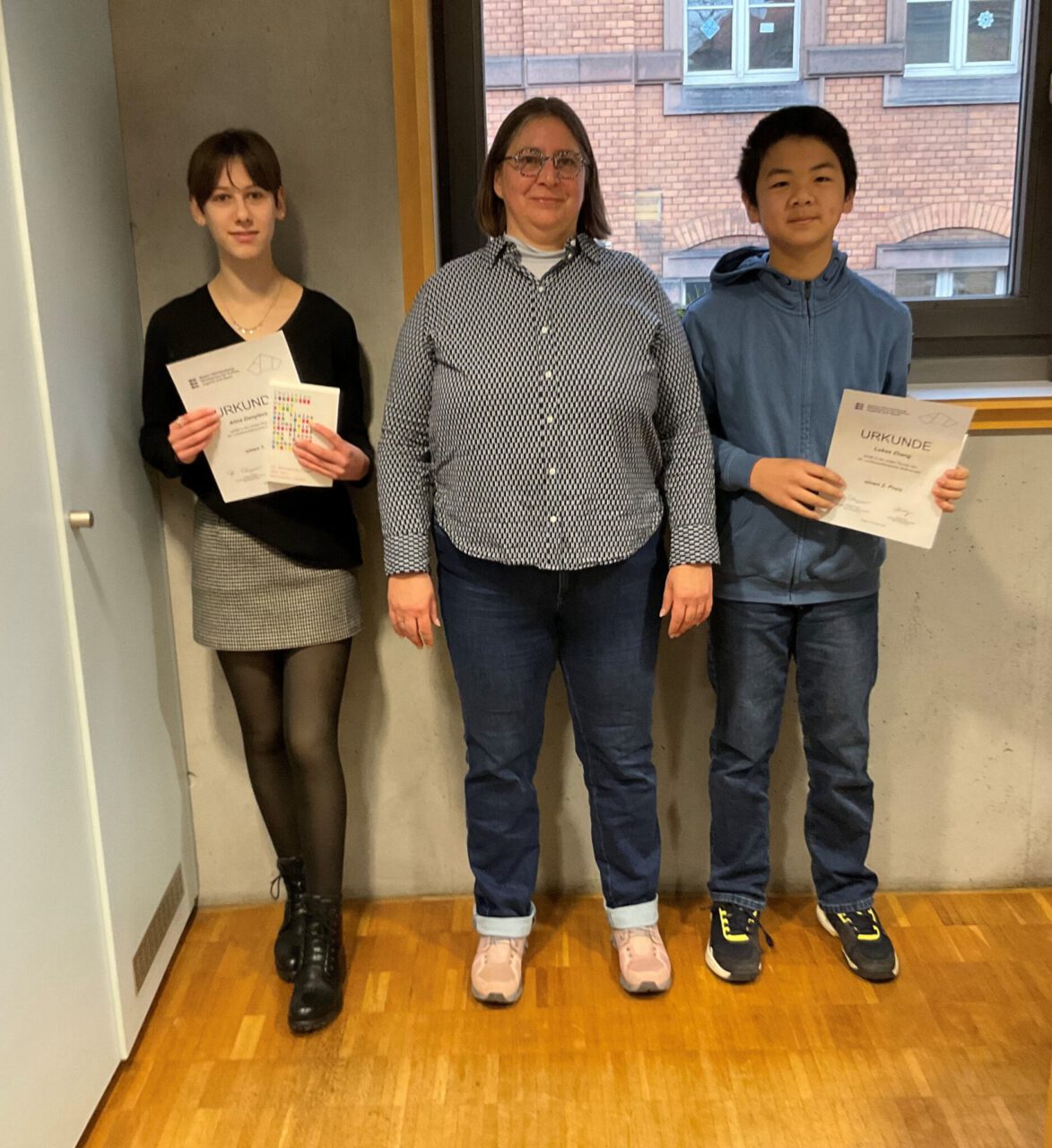

Besuch beim Bundesverfassungsgericht (9b)

Am Mittwoch, dem 11. Februar, sind wir mit unserer Klasse sowie Frau Kleber und Frau Haslinger zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Zuerst wurden wir am Eingang von Polizisten kontrolliert. Dort mussten wir unsere Ausweise vorzeigen und unsere Taschen wurden durchsucht.

Danach führte uns ein wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Richterin durch das Gebäude. Zuerst zeigte er uns eine Wand mit den Bildern der ehemaligen Richterinnen und Richter. Anschließend sahen wir uns im ersten Stock ein Video an, in dem erklärt wurde, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet und wie es aufgebaut ist.

Das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts ist sehr offen gestaltet und besteht zu einem großen Teil aus Glas. Dadurch kann man von außen gut in das Innere des Gebäudes sehen. Diese transparente Bauweise soll zeigen, dass das Gericht bürgernah und offen für die Bürgerinnen und Bürger ist.

Danach wurden uns die Gemälde der Präsidentinnen und Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gezeigt, denn jede Präsidentin und jeder Präsident darf sich am Ende der Amtszeit von einer Künstlerin oder einem Künstler porträtieren lassen.

Anschließend gingen wir in den zweiten Stock und schauten uns den Saal für mündliche Verhandlungen an. Dort machten wir auch Bilder vor dem großen Bundesadler aus Holz. Danach gingen wir wieder nach unten und wurden in die Bibliothek geführt. In die Bibliothek selbst durften wir zwar nicht hinein, aber im Flur davor gab es eine kleine Ausstellung mit Geschenken von befreundeten Landesgerichten. Unter den Geschenken befanden sich auch zwei kleine Eisbärenfigurenaus Kanada, die dem Bundesverfassungsgericht überreicht wurden. Das war sehr interessant.

Außerdem gab es eine weitere Ausstellung über die Entstehung und die Entwicklung des Bundesverfassungsgerichts. Danach führte uns der wissenschaftliche Mitarbeiter noch in einen Besprechungsraum, in dem normalerweise Sitzungen stattfinden. Auch dort hingen weitere Gemälde der Präsidentinnen und Präsidenten.

Zum Schluss durften wir dem Mitarbeiter noch einige Fragen stellen, bevor wir wieder zum Ausgang gingen.

Text: Carla Schmidt, Mia Takada und Arthur Stab

Bilder: Lena Kleber